dimanche 29 août 2010

samedi 28 août 2010

Hebdomada XXI per annum

Il jeta un coup d'œil autour de lui – non, personne ne l'observait – et tira de sa poche un calepin long et étroit. Sur la couverture était écrit en hautes lettres anguleuses : SOTTISIER. Il arrêta d'abord son regard sur le titre, puis il feuilleta le carnet dont plus de la moitié des pages était écrite ; il inscrivait là tout ce qu'il voulait oublier. Il commençait par inscrire la date, l'heure et le lieu. Suivait le récit de l'événement, qui devait être une nouvelle illustration de la bêtise humaine. Une citation bien choisie, toujours nouvelle, servait de conclusion. il ne lisait jamais son recueil de sottises ; il lui suffisait de jeter un coup d'œil sur la couverture. Il pensait publier cela plus tard sous le titre : Promenade d'un sinologue.Auto-Da-Fé, Elias Canetti.

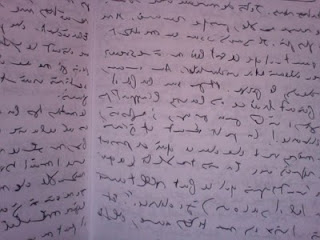

Écrire tout ce que l'on voudrait oublier me semble judicieux. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas les 3/4 du journal que je tiens depuis 30 ans. Il faudrait peut-être le scinder en deux : ce dont je veux me souvenir, ce que je veux oublier, mais ce serait finalement sans intérêt, tant je me relis peu et avec dégoût ; ouvrant les cahiers de 1989, 1993, 1996, 2000, etc., même moue écœurée. Qu'est-ce que j'étais conne ! Je ne suis attachée de même à aucun souvenir, je jette tout, tout ce qui s'est passé m'indiffère, du moment que cela ne reviendra pas. C'est comme de l'inexistant, ou une peau dans laquelle je ne voudrais retourner pour rien au monde, même mon journal de l'an dernier. Désire-t-on revenir en CE1 quand on est passé en CE2 ? Je n'ai rien, je n'ai pas de boite à trésors, juste la bibliothèque et le journal du temps présent.

dimanche 22 août 2010

Henryck Gòrecki : symphonie nº3 op. 36.

Kajze mi sie podzioł

mój synocek miły?

Pewnie go w powstaniu

złe wrogi zabiły.

Wy niedobrzy ludzie,

dlo Boga świętego

cemuście zabili

synocka mojego?

Zodnej jo podpory

juz nie byda miała,

choç bych moje

stare ocy wypłakała.

Choćby z mych łez gorkich

drugo Odra była,

jesce by synocka

mi nie ozywiła.

Lezy on tam w grobie,

a jo nie wiem kandy,

choc sie opytuja

miedzy ludzmi wsandy.

Moze nieborocek

lezy kaj w dołecku.

a mógłby se lygać

na swoim przypiecku.

Ej, ćwierkeycie mu tam,

wy ptosecki boze,

kiedy mamulicka

znalezć go nie moze.

A ty, boze kwiecie,

kwitnijze w około,

niech sie synockowi

choć lezy wesoło.

samedi 21 août 2010

hebdomada XX per annum

Après avoir revu toute la trilogie du Lord of the Rings, revu Le Festin de Babette. J'aime toujours ce film, la grâce et le salut par le Café anglais. Évidemment, mieux vaut le regarder le ventre plein.

samedi 14 août 2010

Hebdomada XIX per annum

Un homme qui dort : je le regarde en une seule fois, avec intérêt.

Je n'arrive pas à aller à la moitié du premier épisode de Dexter, tellement cela m'ennuie. Il est vrai que venant de revoir tous les Twin Peaks, cela me rend difficile.

Hier, essayé d'accrocher à Fringe, le premier épisode. Même pas tenu une demi-heure. De toutes façons, cela ressemble trop à X-Files, que j'aimais bien dans ces premières saisons.

Je me demande quand même pourquoi c'est toujours un effort, pour moi, de regarder un film, même une video de quelques minutes, pourquoi je ne supporte pas bien les livres audio, ou les reportages télévisés. Probablement parce que ça ne va pas assez vite. L'image est lente, trop lente pour raconter une histoire. Dès qu'il y a une "action", une "intrigue", et que cela, les films m'ennuient. Quand ça ne raconte rien, comme mon cinéma d'extrême-orient favori, ou bien que les histoires s'embrouillent comme la soupe d'anguilles de Twin Peaks, je peux alors goûter, l'image, la savourer. Elle se suffit.

jeudi 12 août 2010

Cantique spirituel vs Cantique des cantiques

Déception à la lecture du Cantique spirituel de saint Jean de la Croix, dont on dit pourtant tant de bien. Mièvrerie suave et trop sucrée, ce côté doucereux-douceâtre, comme les écrits de saint François de Sales. Ce qui me déplaît le plus, c'est que c'est une réécriture vertueuse du Cantique de Salomon, ce poème d'amour brûlant, sauvage et pas du tout "convenable" ni vertueux, un cantique voyou, en somme. Mais tellement plus puissant et plus beau. Peut-être est-ce que cela vient de la traduction, mais quand on compare :

Daignez donc ne pas me mépriser,

Parce que vous m'avez trouvé le teint noir

Vous pouvez bien désormais me regarder,

Car depuis que vos yeux se sont fixés sur moi,

Vous avez laissé en moi la grâce et la bonté.et

Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem,

comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.

Ne prenez pas garde à mon teint noir :

C’est le soleil qui m’a brûlée.

Au moins cela m'a donné envie de relire le poème originel, sans y voir une lecture purement allégorique (tant des juifs que des chrétiens) aussi convaincante que celle des pieux interprètes de Hafez, s'évertuant à persuader que le vin bu par le poète est mystique, de même le beau garçon qui lui cloue le cœur est le reflet divin. Non que ça ne soit pas aussi le cas. C'est aussi le cas.

mardi 10 août 2010

Nécessité poétique de Milady

Il est exact que d'habitude nous jugeons le monde d'une narration à partir de notre monde de référence et que nous faisons rarement l'inverse. Mais que signifie alors affirmer avec Aristote (Poétique, 1451b et 1542a) que la poésie est plus philosophique que l'histoire parce que dans la poésie les choses arrivent nécessairement tandis que dans l'histoire elles arrivent accidentellement ? Que signifie reconnaître, à la lecture d'un roman, que ce qui s'y passe est plus "vrai" que ce qui se passe dans la vie réelle ? Que signifie dire que le Napoléon pris pour cible par Pierre Besuchov est plus vrai que celui qui est mort à Sainte-Hélène, que les caractères d'une œuvre d'art sont plus "typiques" et "universels" que leurs prototypes réels, plus effectifs et plus probables ? Il nous semble que le drame d'Athos, qui ne pourra jamais abolir, en aucun monde possible, sa rencontre avec Milady, est le témoin de la vérité et de la grandeur de l'œuvre d'art, au-delà de toute métaphore, par la force des matrices structurales de mondes, nous faisant entrevoir ce que signifie la "nécessité poétique".Umberto Eco, Lector in fabula : Le rôle du lecteur, ou, La coopération interprétative dans les textes narratifs

samedi 7 août 2010

Hebdomada XVIII per annum

Je poursuis Le Choix de Sophie, roman que j'aime lire, dont j'aime l'écriture, alors que l'histoire elle-même, a priori, n'avait rien pour me passionner (j'en ai d'ailleurs lu tout le résumé sur wikipedia). Mais j'aime cette écriture et cette narration.

Je suis fan du bento que je me suis fait offrir pour mon anniversaire.

*

Deux ou trois fois cette semaine, rêvé de consultations avec des psy, un ou deux médecins, mais de l'âme. Des rêves de leçons, quand même pas de grands messages d'Outre-Monde, parce que je ne m'en souviens à peine. Cette nuit, un toubib ou psy à cheveux gris. Venais-je de parler de mes moments de désespoir ? Il m'interrogeait : "As-tu vraiment connu le désespoir ? Pas la douleur noire, la nuit, mais le point gris, plat, où l'on reste immobile, où l'on n'écrit plus ?" Je m'arrêtais net dans mon cinoche, et devais admettre : "Non." "Alors tu n'as jamais connu/vécu le désespoir ?" "Non." Et voilà. Je ne sais pas exactement si c'était un reproche, une mise au point ou peut-être, aussi, en même temps, une façon de me signifier que je n'avais pas à me dénigrer tant que ça, que mon cas n'était pas aussi "désespéré", justement.

J'avais oublié ce rêve. Je m'en suis souvenu brusquement en lisant, le lendemain, ce passage :

Et, de même, écrire ne saurait avoir son origine que dans le "vrai" désespoir, celui qui n'invite à rien et détourne de tout et d'abord retire sa plume à celui qui écrit. Cela signifie que les deux mouvements n'ont rien de commun que leur propre indétermination, n'ont donc rien de commun que le mode interrogatif sur lequel on peut seulement les saisir. Personne ne peut se dire à soi-même : "Je suis désespéré", mais : "tu es désespéré ?" et personne ne peut affirmer : "J'écris", mais seulement "écris-tu ? oui ? tu écrirais ?" M. Blanchot, De Kafka à Kafka.

*

Ce matin, impossible de mettre la main sur mon ipod. Je dois m'en passer. Je me dis que ce sera une occasion d'écouter autre chose, les bruits de l'été et du matin. En fait, tout me frappe par sa laideur. Les piaulements suraigus des chiards, tous occupés à faire une crise sur mon passage, les voitures, les portillons électriques vrombissants, ou qui claquent, tout est criard, discordant, pénible, les sons humains comme les sons mécaniques. Décidément, hormis le non-silence de la nature, je n'aime entendre que la musique.

Et puis l'idée me frappe que ce que je supporte le moins, par exemple les hurlements perçants des marmots, doit être à peu près l'effet que je fais aux Anges des sphères à chaque fois que je me mets en rage (intérieure) ou que je grogne, pour un oui ou pour un non, par exemple paumer son ipod chez soi, ou se mettre de mauvaise humeur toute seule à la vue d'un appartement en désordre : cela aussi est discordant, intempestif et stupide, et j'imagine que dans les hauteurs, on doit soupirer aussi en se bouchant les oreilles : "Vivement que ça grandisse un peu !"

*

Quand les choses du dehors et du dedans m'agacent, je deviens d'une maladresse physique extrême. Je fais tout tomber – ou tout me tombe des mains –, je me cogne, je perds tout. D'abord, je pensais que c'était justement là l'effet de mon impatience et de la mauvaise humeur : on n'est plus en harmonie avec le monde, alors il se venge ; mais, en fait, je me demande si ce n'est pas là son message, son sage conseil : "Laisse tomber, lâche prise sur tout !" Je vais en faire mon profit. Pareil pour le fait d'oublier un objet (j'oublie toujours tout) : "Justement, oublie tout, fous-toi de tout, laisse ça derrière toi, ce n'est pas toi, ça ne t'appartient plus si tu le lâches."

Kafka et l'exigence de l'œuvre

Quelqu'un se met à écrire, déterminé par le désespoir. Mais le désespoir me peut rien déterminer, "il a toujours et tout de suite dépassé son but" (Kafka, Journal, 1910). Et, de même, écrire ne saurait avoir son origine que dans le "vrai" désespoir, celui qui n'invite à rien et détourne de tout et d'abord retire sa plume à celui qui écrit. Cela signifie que les deux mouvements n'ont rien de commun que leur propre indétermination, n'ont donc rien de commun que le mode interrogatif sur lequel on peut seulement les saisir. Personne ne peut se dire à soi-même : "Je suis désespéré", mais : "tu es désespéré ?" et personne ne peut affirmer : "J'écris", mais seulement "écris-tu ? oui ? tu écrirais ?"

*

Il n'y a pas de circonstances favorables. Même si l'on donne "tout son temps" à l'exigence de l'œuvre, "tout" n'est pas encore assez, car il ne s'agit pas de consacrer le temps au travail, de passer son temps à écrire, mais de passer dans un autre temps où l'on entre dans la fascination et la solitude de l'absence de temps. Quand on a tout le temps, on n'a plus de temps, et les circonstances extérieures "amicale" sont devenues de ce fait – inamical – qu'il n'y a plus de circonstances.

*

Ce qui est demandé à Abraham, ce n'est pas seulement de sacrifier son fils, mais Dieu lui-même : le fils est l'avenir de Dieu sur terre, car c'est le temps qui est, en vérité, La Terre Promise, le vrai, le seul séjour du peuple élu et de Dieu en son peuple. Or, Abraham, en sacrifiant son fils unique, doit sacrifier le temps, et le temps sacrifié ne lui sera certes pas rendu dans l'éternité de l'au-delà : l'au-delà n'est rien d'autre que l'avenir, l'avenir de Dieu dans le temps. L'au-delà, c'est Isaac.

*

c'est l'impatience qui rend le terme inaccessible en lui substituant la proximité d'une figure intermédiaire. C'est l'impatience qui détruit l'approche en empêchant de reconnaître dans l'intermédiaire la figure de l'immédiat.

*

L'impatience est cette faute. C'est elle qui voudrait précipiter l'histoire vers son dénouement, avant que celle-ci ne se soit développée dans toutes les directions, n'ait épuisé la mesure du temps qui est en elle, n'ait élevé l'indéfini à une totalité vraie où chaque mouvement inauthentique, chaque image partiellement fausse pourra se transfigurer en une certitude inébranlable.

Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka

vendredi 6 août 2010

Lectures de Kafka

Ce monde est un monde d'espoir et un monde condamné, un univers à jamais clos et un univers infini, celui de l'injustice et celui de la faute. Ce que lui-même dit de la connaissance religieuse : "La connaissance est à la fois degré menant à la vie éternelle et obstacle dressé devant cette vie". doit se dire de son œuvre : tout y est obstacle, mais tout aussi peut y devenir degré. Peu de textes sont plus sombres, et pourtant, même ceux dont le dénouement est sans espoir, restent prêts à se renverser pour exprimer une possibilité ultime, un triomphe ignoré, le rayonnement d'une prétention inaccessible.

*

"Après la mort d'un homme, dit Kafka, un silence particulièrement bienfaisant intervient pour peu de temps sur la terre par rapport aux morts, une fièvre terrestre a pris fin, on ne voit plus un mourir se poursuivre, une erreur semble écartée, même pour les vivants c'est une occasion de reprendre haleine, aussi ouvre-t-on la fenêtre de la chambre mortuaire – jusqu'à ce que cette détente apparaisse illusoire et que commencent la douleur et les lamentations."

*

Si la nuit, soudain, est mise en doute, il n'y a plus qu'une lumière vague, crépusculaire, qui est tantôt souvenir du jour tantôt regret de la nuit, fin du soleil et soleil de fin. L'existence est interminable, elle n'est plus qu'un indéterminé dont nous ne savons si nous en sommes exclus (et c'est pourquoi nous y cherchons vainement des prises solides) ou à jamais enfermés (et nous nous tournons désespérément vers le dehors). Cette existence est un exil au sens le plus fort : nous n'y sommes pas, nous y sommes ailleurs et jamais nous ne cesserons d'y être.

Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka

jeudi 5 août 2010

la mort, le grand château que l'on ne peut atteindre

Pour parler, nous devons voir la mort, la voir derrière nous. Quand nous parlons, nous nous appuyons à un tombeau, et ce vide du tombeau est ce qui fait la réalité du langage, mais en même temps le vide est réalité et la mort se fait être. Il y a de l'être – c'est-à-dire une vérité logique et exprimable – et il y a un monde, parce que nous pouvons détruire les choses et suspendre l'existence. C'est en cela qu'on peut dire qu'il y a de l'être parce qu'il y a du néant : la mort est la possibilité de l'homme, elle est sa chance, c'est par elle que nous reste l'avenir d'un monde achevé ; la mort est le plus grand espoir des hommes, leur seul espoir d'être hommes. C'est pourquoi l'existence est leur seule véritable angoisse, comme l'a bien montré Emmanuel Lévinas ; l'existence leur fait peur, non à cause de la mort qui pourrait y mettre un terme, mais parce qu'elle exclut la mort, parce qu'en dessous de la mort elle est encore là, présence au fond de l'absence, jour inexorable sur lequel se lèvent et se couchent tous les jours. Et mourir, sans doute, est-ce notre souci. Mais pourquoi ? C'est que nous qui mourons, nous quittons justement et le monde et la mort. Tel est le paradoxe de l'heure dernière. La mort travaille avec nous dans le monde ; pouvoir qui humanise la nature, qui élève l'existence à l'être, elle est en nous, comme notre part la plus humaine ; elle n'est mort que dans le monde, l'homme ne le connaît que parce qu'il est homme, et il n'est homme que parce qu'il est la mort en devenir. Mais mourir, c'est briser le monde ; c'est perdre l'homme, anéantir l'être ; c'est donc aussi perdre la mort, perdre ce qui en elle et pour moi faisait d'elle la mort. Tant que je vis, je suis un homme mortel, je ne suis plus capable de mourir, et la mort qui s'annonce me fait horreur, parce que je la vois telle qu'elle est : non plus mort, mais impossibilité de mourir.

De l'impossibilité de la mort, certaines religions ont fait l'immortalité. C'est-à-dire qu'elles ont essayé "d'humaniser" le fait même qui signifie : "Je cesse d'être un homme." Mais seul le mouvement contraire rend la mort impossible : par la mort, je perds l'avantage d'être mortel, parce que je perd la possibilité d'être homme ; être homme par-delà la mort ne pourrait avoir que ce sens étrange : être, malgré la mort, toujours capable de mourir, continuer comme de rien n'était avec, comme horizon et le même espoir, la mort qui n'aurait d'autre issue qu'un "continuez comme si de rien n'était", etc. C'est ce que d'autres religions ont appelé la malédiction des renaissances : on meurt, mais on meurt mal parce qu'on a mal vécu, on est condamné à revivre, et on revit jusqu'à ce qu'étant devenu tout à fait homme, on devienne, en mourant, un homme bienheureux : un homme vraiment mort. Kafka, par la Kabbale et les traditions orientales, a hérité ce thème. L'homme entre dans la nuit, mais la nuit conduit au réveil, et le voilà vermine. Ou bien l'homme meurt, mais en réalité il vit ; il va de ville en ville, porté par les fleuves, reconnu des uns, aidé de personne, l'erreur de la mort ancienne ricanant à son chevet ; c'est une condition étrange, il a oublié de mourir. Mais un autre croit vivre, c'est qu'il a oublié sa mort, et un autre, se sachant mort, lutte en vain pour mourir ; la mort, c'est là-bas, le grand château que l'on ne peut atteindre, et la vie, c'était là-bas, le pays natal que l'on a quitté sur un faux appel ; maintenant, il ne reste plus qu'à lutter, à travailler pour mourir complètement, mais lutter c'est vivre encore ; et tout ce qui rapproche du but rend le but inaccessible.Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka

mercredi 4 août 2010

"Il regardait par la fenêtre"

Quand Kafka écrit au hasard la phrase : "Il regardait par la fenêtre", il se trouve, dit-il, dans un genre d'inspiration telle que cette phrase est déjà parfaite. C'est qu'il en est l'auteur – ou, plus exactement, grâce à elle, il est auteur : c'est d'elle qu'il tire son existence, il l'a faite et elle le fait, elle est lui-même et il est tout entier ce qu'elle est. De là sa joie, sa joie sans mélange, sans défaut . Quoi qu'il puisse écrire, "la phrase est déjà parfaite." Telle est la certitude profonde et étrange dont l'art se fait un but. Ce qui est écrit n'est ni bien ni mal écrit, ni important ni vain, ni mémorable ni digne d'oubli : c'est le mouvement parfait par lequel ce qui au-dedans n'était rien est venu dans la réalité monumentale du dehors comme quelque chose de nécessairement vrai, comme une traduction nécessairement fidèle, puisque celui qu'elle traduit n'existe que par elle et en elle. On peut dire que cette certitude est comme le paradis intérieur de l'écrivain et que l'écriture automatique n'a été qu'un moyen pour rendre réel cet âge d'or, ce que Hegel appelle le pur bonheur de passer de la nuit de la possibilité au jour de la présence, ou encore la certitude que ce qui surgit dans la lumière n'est pas autre chose que ce qui dormait dans la nuit. Mais qu'en résulte-t-il ? À l'écrivain qui tout entier se rassemble et se renferme dans la phrase "Il regardait par la fenêtre", en apparence nulle justification ne peut être demandée sur cette phrase, puisque pour lui rien n'existe qu'elle. Mais, elle, du moins, existe, et si elle existe vraiment au point de faire de celui qui l'a écrite un écrivain, c'est qu'elle n'est pas seulement sa phrase, mais la phrase d'autres hommes, capables de la lire, une phrase universelle.

Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka

dimanche 1 août 2010

Inscription à :

Commentaires (Atom)

Dans la vie on prend toujours le mauvais chemin au bon moment. Dany Laferrière.

-

Dans la vie on prend toujours le mauvais chemin au bon moment. Dany Laferrière.

-

"Sans doute est-il en train de baisser culotte dans la chambre fraîche", songèrent-ils. La Bible - Nouvelle traduction Églon, r...